Dreiherrenstein

Der Dreiherrenstein

Einige Kilometer von den Dörfern Dohren, Wettrup und Grafeld entfernt befindet sich in einem ehemals von Büschen durchsetzten Grünlandgebiet dieser Grenzstein. Es handelt sich um einen in der Eiszeit durch die Gletscher weit aus dem Norden herbeigeführten Findlingsblockvon ehemals reichlich Manneshöhe. Er trägt die Jahreszahl 1652.

Der Dreiherrenstein diente der Markierung der Hoheitsgebiete von drei Landesherren. Dieses waren der Fürstbischof von Münster, der Bischof von Osnabrück und der Fürst von Oranien, der einst Besitzer der Nieder- und Obergrafschaft von Lingen war.

Hier stießen die früheren Kreise Meppen, Lingen und Osnabrück zusarmmen und damit die Gemarkungen der Gemeinden Dohren, Wettrup und Grafeld.

Schon vor mehr als 1200 Jahren war die Gegend um den Dreiherrenstein Grenzgebiet, denn hier berührten sich drei Gaue. Im Norden Agrardigau mit Meppen, im Osten der Fahnengau mit Mittelpunkt Ankum und im Westen der Venkigau mit Freren und Emsbüren.

Im Schnittpunkt dieser drei Gaue lag einst das weite unpassierbare Hahnenmoor als Grenzscheide.

Der Grund zur Setzung des Dreiherrensteins war möglicherweise folgender:

Im Jahre 1648 war in Münster und Osnabrück der Westfälische Frieden geschlossen worden, der den dreißigjährigen Krieg beendete und eine Neuordnung Deutschlands zur Folge hatte. Sie bestimmte unter anderem, dass die Grafschaft Lingen, ein alter Besitz des Grafen von Tecklenburg, der durch den Schmalkaldischenkrieg (1546/74) an die Niederlande gekommen war, in Zukunft Eigentum des Prinzen von Oranien sein sollte.

Die Oranier waren Erbstatthalter von Holland. Zwischen ihnen und dem Fürstbischof von Münster, Christof-Bernhard von Galen (1650 1678), herrschten keine freundschaftlichen Beziehungen. Dabei mochte es sich empfehlen, von vorneherein etwaigen Streitigkeiten durch Schaffung klarer Verhältnisse vorzubeugen. Dieser Gedanke führte wahrscheinlich dazu, dass im Jahre 1652 der Dreiherrenstein aufgerichtet wurde.

300 Jahre nach Errichtung des Grenzsteins wurde der Dreiherrenstein auf einem festen Fundament neu aufgestellt und am 19.10.1952 eingeweiht.

Im Jahre 1998 wurde eine Messingplakette angebracht, mit der Aufschrift "1998, 350 Jahre Westfälischer Friede" Außerdem wurde eine Ruhebank aufgestellt, die hier zum Verweilen einlädt.

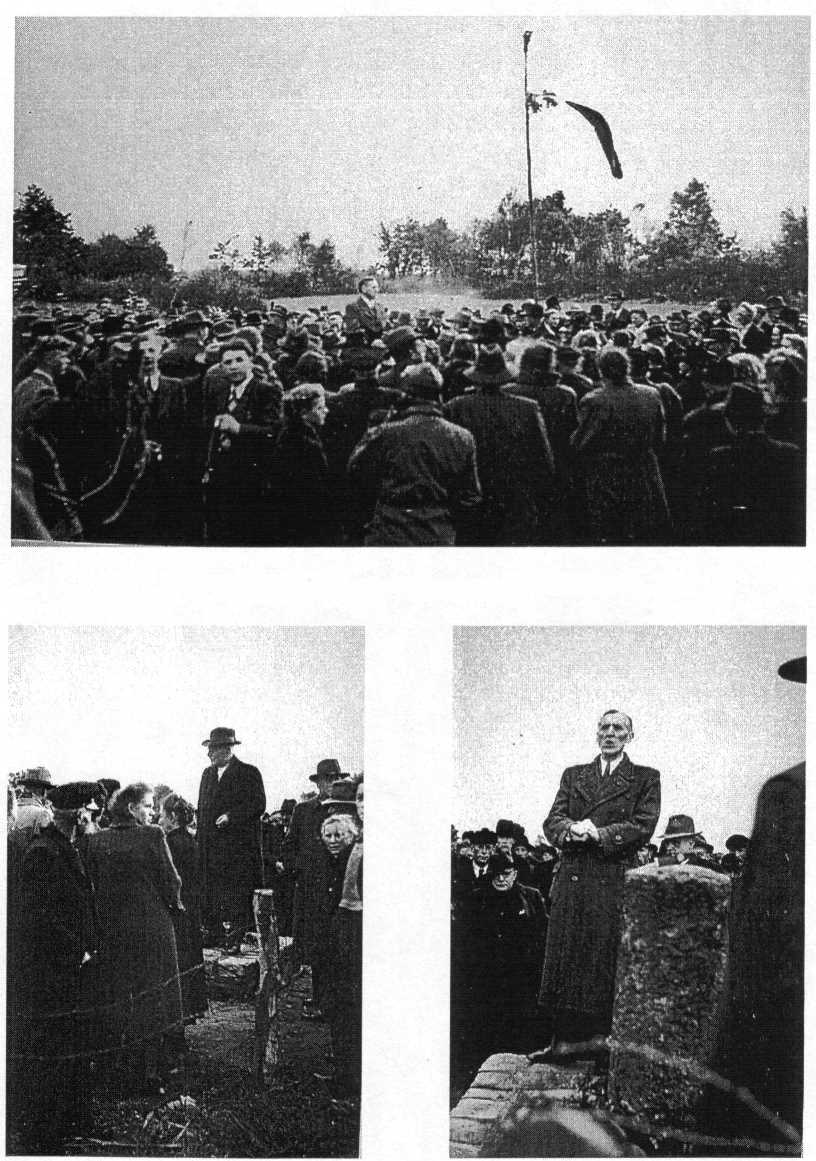

Die folgenden Bilder zeigen die Einweihung des Dreiherrensteins am 13. Oktober 1952.

Wer jetzt noch wissen will wo sich dieser Stein befindet: Moorstrasse Richtung Dohren fahren, vor der zweiten Brücke rechts (Höhe Hof Viehweger) einen kleinen Feldweg einbiegen und diesem bis zum Ende folgen (ca. 250m)

(Beitrag von Fr. Tiny Wilke zur Wettruper Dorfchronik)